札幌のとなり、北海道北広島市で2023年3月の開業に向け整備が進むファイターズの新球場「北海道ボールパークFビレッジ」。エリア内にはマンションやシニアレジデンスなどの「住む場所」、そして認定こども園やキッズエリアなど「子どもたちの場所」、さらに農業体験施設など多くのプロジェクトが展開されています。なぜ多様なプロジェクトが展開されるのか?

それはここが「共同創造空間」、SDGsでは17番にあたる「パートナーシップで目標を達成しよう」という思いをもって作られているから。今回は、ボールパーク開業に関わる人々にその構想を聞きました。

〈2023年3月開業に向け整備が進む北海道ボールパークFビレッジ:撮影2022年5月20日〉

名前に込められた思い

「北海道ボールパークFビレッジ」は主体となる北海道日本ハムファイターズ、そして北広島市どちらにとっても大きなプロジェクト。しかしその名前にも、核となる新球場「エスコンフィールド北海道」にも、「ファイターズ」そして「北広島」というチーム名やマチの名は入っていません。

マチの名が入っていないことについて北広島市ボールパーク推進室長の川村裕樹さんはこう話します。

〈北広島市ボールパーク推進室 川村裕樹室長〉

(川村室長)

「(ボールパークの)ある場所が北広島市だけは揺るぎないと思います。施設自体が当然北広島にありながらも、この近郊、北海道全体のシンボルとなるようなという思いをこめて」

「一つ一つの自治体はありつつも、やっぱりもうそれだけじゃなく、北海道全体にボールパークの価値が還元されて、みんなが喜んでくれ、受け入れてくれるっていうような思いを込めると、あまり名前にこだわるところではないのかなと思います」

この事業を進めるファイターズ スポーツ&エンターテイメントの三谷仁志事業統轄副本部長も多様なパートナーシップを強調します。

〈ファイターズ スポーツ&エンターテイメント 三谷仁志事業統轄副本部長〉

(三谷副本部長)

「ファイターズがやるわけではなくて、地元自治体、行政機関、民間企業もそうですし、学校、官民学連携パートナーシップでやっていくことによって地域としての価値増大のパワー、エネルギーみたいなものが変わってくると思います。どちらかというと我々はプラットフォーム、土台を作って皆さんにその場を使っていただくことも十分必要だと思っています」

パートナーシップによって作るボールパークプロジェクトはなぜ生まれたのか?

それを解き明かすにはしばらく時間を戻す必要があります。

ファイターズが目指してきた「スポーツコミュニティ」

スポーツと生活が近くにある社会=「スポーツコミュニティ」を球団理念に誕生した「北海道日本ハムファイターズ」。北海道に移転したのは2004年、移転後5年間で3度のリーグ優勝は果たしたものの、運営面ではホームスタジアムである札幌ドームのある課題が見えてきていました。

〈北海道日本ハムファイターズ設立会見・2003年8月〉

(三谷副本部長)

「スポーツコミュニティを実現していくときには、やはりハードとしての人々が集まる施設、この価値と、球団というプロ野球チーム、この価値の双方が相乗効果で、価値を高めていくことが地域にとってもメリットがある**というふうに思って。この価値提供をしっかりできるような体制を作っていかないといけないのではないかというのが2009年当時スポーツコミュニティの実現という観点で考えたこと。色々な我々の模索、様々なプランニングを通して2015年に新球場プロジェクトをスタートさせました」

北広島市が温めてきた「総合運動公園計画」

一方の北広島市、今から半世紀以上前から温めてきた計画がありました。

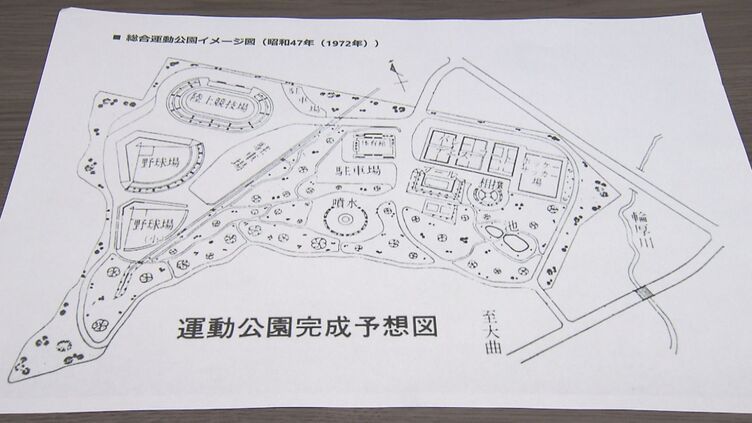

〈1972年の北広島町総合運動公園イメージ図〉

それは「スポーツを通じた交流の場所を作りたい」という壮大な総合運動公園計画。

人口が増え、町から市に変わるタイミング(1996年)などで何度か再検討はされるものの、上下水道など市民のインフラ整備が優先する中では後回しに。広大な土地は雪捨て場などとして使われていました。

しかし計画は2015年の10月に再び動き出します。それは「スポーツの力で地域、経済を活性化する」とスポーツ庁が誕生したタイミングでした。

「世界がまだ見ぬボールパーク」生まれたきっかけは…

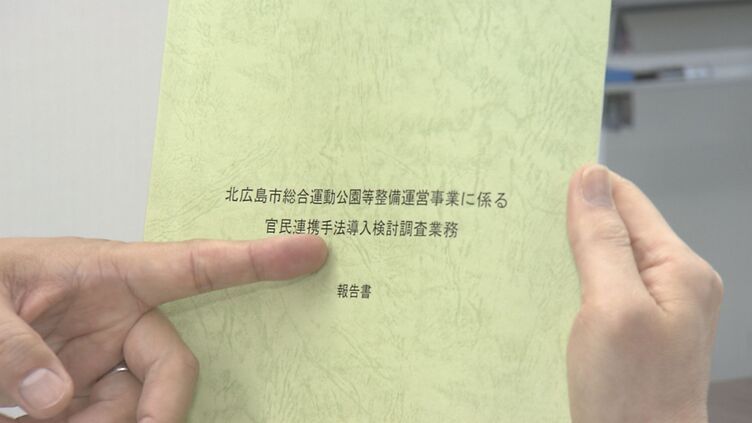

(川村室長)

「官民連携手法導入検討調査みたいな感じで、民間さんの事業、民間とはどう組めるのかということを国の補助をいただいて」

実はファイターズがまだボールパーク構想を世の中に公表する前のこと、この調査の中で北広島市はファイターズにヒアリングをします。

ヒアリング実施当時を2人はこう振り返ります。

(三谷副本部長)

「我々も実は2015年、社内で極秘に新球場プロジェクトというのがスタートしたタイミングでしたので、ここと、この新球場プロジェクトの実現する場所としての可能性みたいなのが、ないことはないというふうなところからスタートしました」

(川村室長)

「ファイターズさんの方がやっぱり計画は壮大だった。我々はちょっと手の届かない感覚でいたから、直ちにウチに来てっていうような言葉でも結びつくようなレベル感じゃなかった。最初は」

一方で、こうも感じていました。

「総合運動公園計画予定地を使って、ファイターズのやりたいことがやれるんじゃないか」

北広島市はその後、ファイターズの「ボールパーク構想」が公開になるとすぐに誘致を表明し、市民一体の誘致をアピールします。さらに職員手作りのボールパークの提案書をファイターズに提出します。

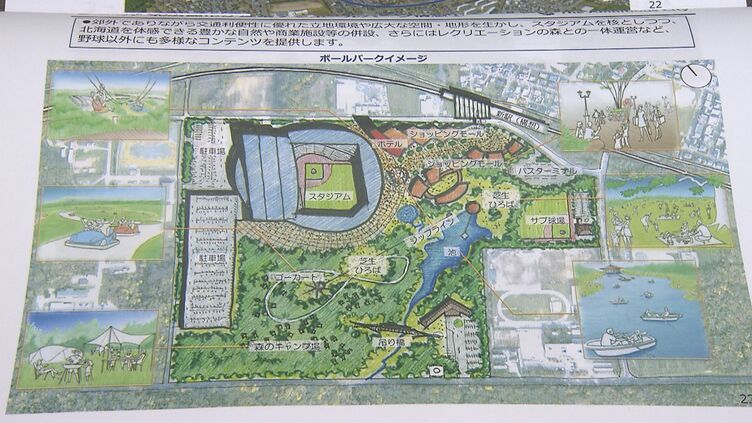

ファイターズの構想を想像し、自分たちが温めてきた総合公園を創造する。北広島市は手書きのイメージ図に2つの思いを込めました。

〈北広島市がファイターズに提出した提案書にある手書きのイメージ図〉

その思いのこもったイメージ図はファイターズのココロを動かします。

(三谷副本部長)

「運動施設プラスそれ以外のアクティビティが入っているような、こんな展開をしたいというふうに描いていただいたビジョン、ピクチャーを見たので、我々も同じような考え方をしているということで、感銘を受けたっていうのはあります」

その後も北広島市は署名活動を行ったり、市長自らファイターズの親会社、日本ハムを訪れたりするなど積極的な誘致活動を続けました。

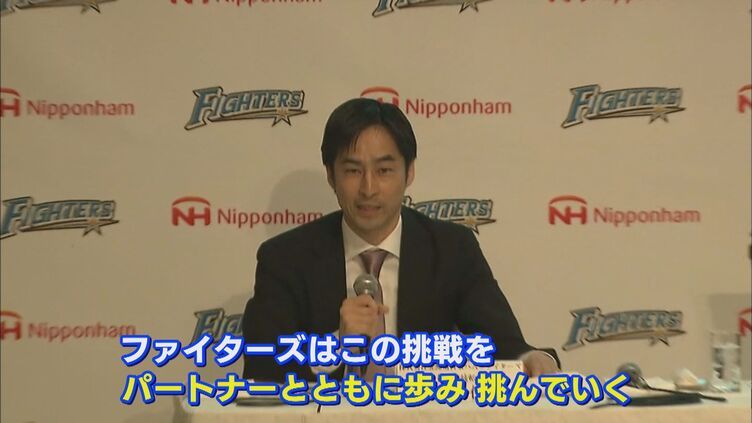

「パートナーと挑む」ボールパーク計画

〈ボールパーク建設予定地発表記者会見 2018年3月〉

そして2018年3月、

北広島市総合運動公園予定地がファイターズの新球場建設予定地に決まります。

その時、三谷仁志事業統轄副本部長はこう発表しました。

(三谷副本部長)

「皆さんにとって新球場は困難に見えるかもしれないが、仲間、パートナーとともに歩み、挑んでまいりたい」

ファイターズと共にボールパーク事業を進める北広島市の川村裕樹ボールパーク推進室長はプロジェクトを進めるにあたってこう振り返ります。

(川村室長)

「前例がないのは『やったことがないだけで前例がないだけ』」

「どうやって解釈しながら、どういう関係者と協議をするかで、突破口がある。そういったことをやり続けた結果が今ここにきている」

北広島市が積極的にボールパーク事業に取り組んだ理由があります。

少子高齢化の進む中でマチのシンボルになり、市民がそこに集い、楽しむことでマチの誇りを生み出したい。行政としての思いがありました。

(リンク) 【北海道北広島市】ボールパーク(予定地)で遊ぼう!イベント報告動画

(川村室長)

「Fビレッジが持つ意味というのは、やっぱりまず北広島の誇りを一つ作れるということ。

北広島に行ったらこういった施設があって、こういったことが自慢できるものがあるということはインパクトがあると思う。一方でこれに関わる人がいっぱい増えてくると、ある意味スポーツよりも関わることで健康になったり、ボランティア意識が生まれたり、そういう効果もあるかなと」

ファイターズと北広島市がともに目指すのは、多くのパートナーを巻き込みながら、スポーツが日常的になることで希望をつむぎ、北海道のランドマークとして人がつどい、新しい価値を生み出していくまちづくりです。

〈北海道ボールパークFビレッジ完成予想図 ©H.N.F.〉

(川村室長)

「ファイターズさんと、我々のいろんな若い職員も交えて話をしています。ここでやることでどういう価値を生み出すのか、どういうことを生み出すのかっていうことを考えながら、やっています」

この新しいまちづくりを「間近で」「当たり前に」感じることで、北広島に暮らす子どもたちにも変化が生まれています。「ボールパークに何が欲しい」ではなく「ボールパークを通して何が生み出せるか」、こう考える子どもが増えてきたといいます。

「パートナーシップのまちづくり」で北広島市の未来が変わる

〈北広島市立東部中学校総合学習風景 提供:北広島市〉

(川村室長)

「市内の小中学生も総合学習の時間でよくまち作りについて取り組んでいて、壁新聞が増えています。ボールパークから何とか、ボールパークがもたらす何とか、そういったことを事前に我々の職員のところに自主的に勉強に来ている。学校も職員が行ってまち作りのところに少しずつ入っている。」

こうした子どもたちの変化がもたらす未来に川村室長も期待をしています。

(川村室長)

「そういった子たちがいずれ色々なところにお仕事で外に出たりするかもしれません。自分たちのマチでこういったことが今起きていることを今の子どもたちが体感し、10年後にもし戻ってきたときに、もしボールパークに関わって、直接じゃなくても何かの仕事で関わったりすると、いわゆる持続可能なずっとマチになってくると思っています」

〈北海道ボールパークFビレッジ キッズエリアを中心に ©H.N.F.〉

ファイターズが新球場のキャッチフレーズとしている「世界がまだ見ぬボールパーク」は2023年3月に開業してすぐ見られるものではありません。

ボールパークが開業してからも多くのひとたちを巻き込み成長していく、その姿が本当の「世界がまだ見ぬボールパーク」。これからも時代に合わせながら未来を見据え、多くのパートナーとして協働して創造する新しいまちづくり、単なる新しい野球場建設ではない挑戦が北海道北広島市で続いていきます。

***

出典:HBCテレビ「今日ドキッ!」

北海道のスポーツに関する情報はこちら

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア