2023.02.08

深める『エゴイスト』の出演者にゲイ当事者がインタビューをして知ったこと①—「クィア映画の“これから”を作りたい」

みなさんこんにちは。Sitakkeではお悩み相談コーナーを担当しています、ゲイ当事者でそのなりわいは女装、満島てる子です。

こちらでコラム連載を始めて、早一年半。

読者の方々からのお手紙と向き合うことをメインにしながらも、それだけではなく、時にはLGBTという言葉について ゲストと意見交換をしたり、また時には、 プライドパレードにかける気持ちを剥き出しにさせてもらったり。

性的マイノリティというひとつの立場と視点から、自分の想いを記事として発信するチャンスを、ありがたいことにしばしばいただいてきました。

実は今回も素敵な機会が。

去る2022年、さっぽろレインボープライドの開催にあわせ、とある映画の試写会が開催されました。上映されたのは、高山真さんの自伝的小説をもとにしたクィアフィルム『エゴイスト』です。

——14歳で母親を亡くした30代のゲイ、浩輔(鈴木亮平)。自分を押し殺して生きなければならなかった地元を離れ、東京という都会で、新宿二丁目の仲間とも気楽に交流する毎日。そんな生活を送る彼はある日、飲み友達の紹介で、パーソナルトレーナーの龍太(宮沢氷魚)と出会います。シングルマザーである母を支えようと、不器用ながらもいつも一生懸命な龍太。その姿に浩輔はだんだんと心惹かれていき、次第に二人は愛し合う仲になっていきます。しかし、人生を共に歩こうとする彼らには、過酷な運命が待ち受けていて……。——

こちらの試写会に参加させてもらったあたし。

鑑賞直後は、作品内の随所からこぼれおちてくるメッセージ性に「どんだけこころをブッ刺してくる映画なの……!」と思わず感じ入ってしまいました。

ゲイの日常を感じさせるようなカットの数々。浩輔と龍太、そして龍太の母親との間に、紆余曲折を経ていながらであっても、確実かつ当たり前に存在するものとしての愛の描き方。

当事者としては、単なるエンタメ“消費”ではなく、自分ごととして“消化”できるクィア映画に出会うことができたんだと、驚きと同時に納得もしながら、会場を後にしたのをよく覚えています。

2023年2月10日(金)に公開予定のこちらの作品、『エゴイスト』。

この度ご縁をいただき、その幕開けに先立って、主人公である浩輔役の鈴木亮平さん、そして、劇中では浩輔の友人役を務め、原作者の高山さんとも親交の深かった、ゲイ当事者であるドリアン•ロロブリジーダさんのお二方から、直接お話を伺うことに!

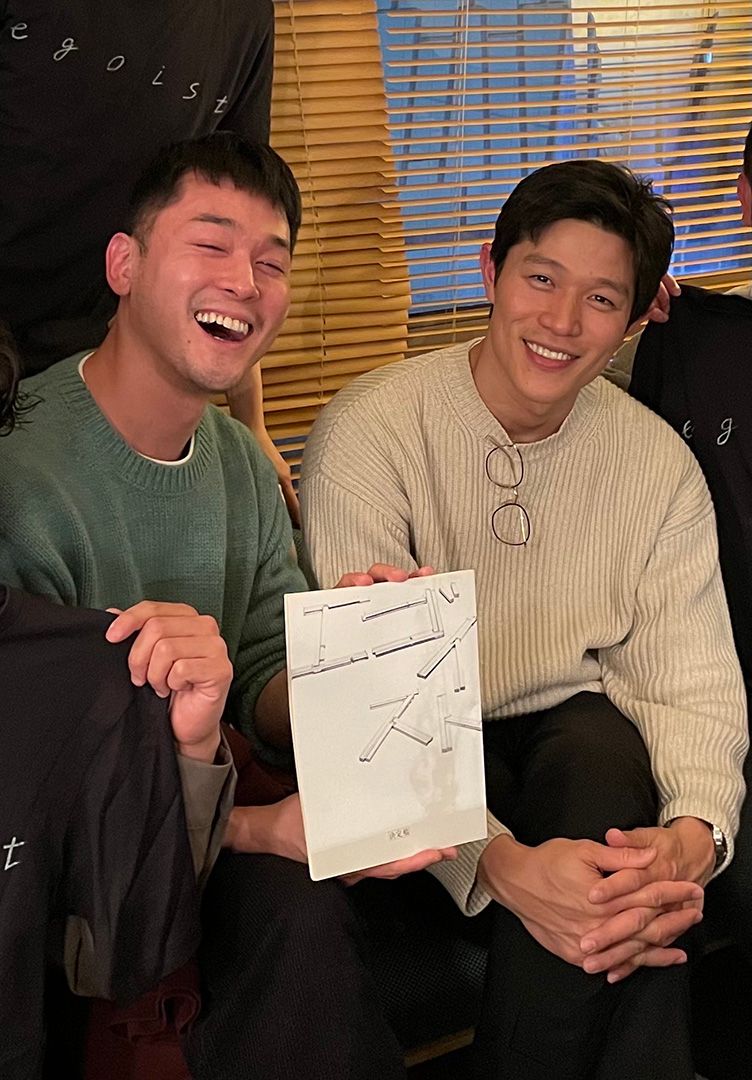

鈴木亮平さん(右)と、ドリアン・ロロブリジーダさん。お二人ともとっても気さくで、インタビューもワイワイ楽しい時間となりました。こちらはオフショット。

それぞれの語りはあたしにとって、驚かされる部分がありながらも、改めて「クィア映画」の将来についても考えさせられるような、含蓄のあるものでした。

こちらの特別コラム、前後編に分けておとどけ。

前編となる今回では、演出のあり方や「当事者性」の問題といった話題を中心に、この作品が日本の映画界にどんなインパクトをもたらすのかを、お二人の言葉から考えていきます。

後編:『エゴイスト』の出演者に、ゲイ当事者がインタビューをして知ったこと—「ひとを愛し、ひとに伝える」

演じるよりも「そこにいる」ことが大事だった(当事者性の演出のあり方)

今回の取材でまず予想外だったこと。

それは、ドリアンさんも鈴木亮平さんも口を揃えて「演技をしたという感覚がない」と話していたことです。

ドリアンさん「お芝居をしたという感覚が本当に皆無なんです。ひとつふたつ、このセリフを入れ込むようにっていう指示はあったけれど、後はもう楽しく話しているところをさらっと撮られていたなぁというか。」

鈴木亮平さん「(浩輔のモデルとなった)原作者の高山さんについてや、浩輔という人物像に関しては、もちろんリサーチも重ねましたし、どんな人なのか考えたところは多いにありました。でも撮影中の監督からの指示は、「計算をせずに、セリフにないことでも自由に話してくれ」というものだったんです。」

鈴木亮平さんとドリアンさん(右、劇中の登場はドラァグクィーンの姿ではなく、すっぴんで出演なさっています)。こちらはオフショットですが、映画と同様にお二人の「素の笑顔」が映っていると感じます。

劇中に幾度か登場する、浩輔とその友人たちが飲み、語り、ゲイタウンを「楽しむ」シーン。

その様子があまりにもナチュラルなので(とはいえ、ゲイの友人との付き合い方、ゲイバーでの飲み方も、当事者によってそのスタンスは様々だったりするのですが)、スクリーンを見つめながら「ここにはどんな演技指導があったんだろう」と気になっていた身としては、お二人のこの話にはびっくりさせられました。

なんなら、こうした場面が自然なものとして配置されているからこそ、浩輔と龍太、龍太の母親との日常がなおさらリアルなものとして浮き彫りにされているんじゃないか、と試写を見て考えていたあたし。

その“あるがまま”さが、実はそつない演技の産物ではなく、本当に“あるがまま”でであったからこそのものなんだという事実を知ることで、驚かされるのみにとどまらず、この『エゴイスト』という映画の捉え方自体も変化したところがあります。

ドリアンさん「これは松永大司監督の“手法”なんでしょうね。(自分の出ているシーンは)普段の二丁目での飲み会をそのまま切り取ってもらったというか……映ってたのはごくごく自然体の自分でした。」

鈴木亮平さん「しっかりと役に向き合う時間をもらいながらも、現場では「そのままの浩輔として、そこにいるだけ」だったんです。なので出来上がったものを観たときに「そうか、浩輔ってこんな人なんだ」と、初めて客観的に彼を見た気がしました。」

お二人のこうした語りを聞く以前、この作品を見てまずあたしが勝手に想定していたのは、次の①②のような事柄でした。

このどちらも前提として、ドリアンさんと鈴木亮平さんが各々の仕方でゲイを“演じている”はずだと決めつけているものだと思います。

① ゲイ当事者であるドリアンさんがこの映画に携わり、“演じ手”としてその場に身を置くことで、クィアフィルムとしての説得力が生じているのではないか

② 自身はストレートながらもゲイの役を演じる鈴木亮平さんにとっては、“ゲイ”としての演技をするにあたり、ドリアンさんや周囲の方々からその場で影響をもらい、何がしか“ゲイ”であるための指導も撮影中に受けたのではないか

もう一人の主人公・龍太を演じた宮沢氷魚さん(左)も、鈴木亮平さんとのやり取りはもちろん、その立ち居振る舞い自体が物語上非常に「ナチュラル」でした。

ですが、今回のインタビューで知ったのは、事実はその逆だということ。

意図的に演じることで”ゲイ“たるのではなく、それぞれが「ごくごく自然体」に「そのままの」自分、「そのままの」役の人物としてその場にいることから、当事者としての”当事者性“をうちから流れ出るように発露させる……それがこの映画では重要視されているのだなと、お二人の言葉から気付かされたのです。

(さらに言えば、この演出方法こそが『エゴイスト』という作品に、クィアフィルムたる資格を自然に与えているのだな、とも今では思います。)

演じるのではなく「そこにいる」、そこに存在する者として自然に「振る舞う」。

そうしたかざらない表現の持つ説得力を、今回の取材では痛感させられることになりました。

当事者役を当事者が演じられるようになるために(日本におけるクィア映画の現状と未来)

あえて仕掛けるのではなく自然に、言うなれば「おのずから」伝わること。

それが『エゴイスト』では大事にされているのだと、鈴木亮平さんとドリアンさんへのインタビューであたしは知りました。

しかし、積極的に関わるべき話題、「みずから」考え発信すべきテーマというのも、クィア映画というジャンルには存在しています。

そのひとつが「LGBTQ +当事者の役は、当事者が担うべきなのではないか。アファーマティブアクション的に当事者を配役することが、異性愛者中心の雇用が当然であった業界を変え、当事者の俳優が活動しやすくなる環境の整備につながるのではないか」というものです。

この議題については数年前から、SNSをはじめとした場所で、様々な人が意見を述べるようになってきているように感じます。

ドリアンさんと鈴木さんのオフショット。ゲイ当事者であるドリアンさんのキャスティングが発表された時、あたしは「この映画は絶対チェックしなければ」と強く感じました。

あたしは今回、この『エゴイスト』という作品にゲイ当事者であるドリアンさんがキャスティングされたことは、その点で大きな役割を果たすのではないか、と個人的に思っていました。

ですが、それ以上に「なるほど」と思わされたのは、鈴木さんの次のような言葉です。

鈴木亮平さん「撮影中もその後もずっと考えていることなんですが、(当事者が当事者を演じる機会は)現状より遥かに増える必要が絶対にありますし、多くの場合そうあるべきだと思っています。ですが、そこに辿り着くためには、アメリカやヨーロッパが歩んできた道をまず歩まなければいけない。当事者じゃなくとも誰かが演じることで、まずクィア映画というジャンルの本数を増やしていく。それによって社会が変わり、何よりも性的マイノリティの俳優がカミングアウトをしたいと思った時に、(そうしても)キャリアが影響を受けないという世の中と業界を作り上げることが大事だと思うんです。」

ゲイである浩輔の役を、ストレートである鈴木亮平さんが演じる。その意味や意義を鈴木亮平さん本人がどう考えていたのかを、これほど直球かつ真摯な表現で聞くことができるというのは正直想定していませんでしたし、ひとりの聞き手としてとても光栄に思いました。

あるべき未来のためには、まず土壌を耕し育てなければならない……確かに日本の現状では、映画業界をはじめとする様々な領野で、当事者としてオープンリーに活動することにまだまだたくさんの壁があるでしょう。日常の生活ですら、安心して自身のセクシュアリティを開示できる環境と言えるかというと、疑問符を付けざるをえません。

そんな環境が当たり前となることを目指して、いろんな当事者団体が講演会や交流会、ときにパレードといった催しを開催しているわけですが(自分が副実行委員長として関わっている「さっぽろレインボープライド」は、そうした団体のひとつです)、それは“地ならし”のひとつに過ぎないとも思います。明るい未来に向かうための土台を作るムーブメントは、時に特定の分野の内側から——例えば映画業界であれば、問いを投げかけるような作品が出てくることから——巻き起こることも必要なのではないかと、あたし自身常日頃感じています。

龍太の母を演じた阿川佐和子さん(中央)との3ショット。

鈴木亮平さんは、続けてこうも話してくれました。

鈴木亮平さん「(ベースの意識が変わってこそ)当事者を当事者が演じるべきという、より理想的な環境に移行できるんじゃないかと思っています。そのためには、僕のような俳優が演じることで議論が盛り上がってほしい。今回の描き方はもちろん、僕たちの発言も含めて、(この『エゴイスト』という映画は)批判も称賛も受けるかもしれない。けれど、それも含めて興味関心を持ってもらうことで、社会全体の意識とか我々業界の意識がまず変わっていくための、きっかけとなる作品になればと思っているんです。」

鈴木亮平さんがそう望んでいるように、『エゴイスト』は邦画におけるクィアフィルムのあり方を一新する、エポックメイキングな作品にきっとなるでしょう。当事者像の表現方法はもちろん、キャスティングにあたっての「当事者性」の問題についても、この映画の封切りによってこれまで以上に広く知られ、議論されるようになってくるはずです。

その先に、演技に関わる多くの人にとって生きやすい世界が実現することを、ひとりの観客としてもLGBTQ+の一当事者としても、切に願ってやみません。

(ちなみに、鈴木亮平さんはドリアンさんについて、本人の目の前で「スター性もあって、演技力もある。今までオープンリーなLGBTQ +の当事者について「人材がいない」という言い訳を業界がしていたかもしれないけれど、ドリアンさんの登場で「いるんだ」と証明された。日本のこれからの俳優業界を変える希望だと思います。」と激賞していました。それを聞きながら恥ずかしがっているようで、その実まんざらでもなさそうな表情を浮かべるドリアンさん、ツボだったわぁ……。)

後編へ続きます。

***

取材・文:満島てる子

Edit:なべ子(Sitakke編集部)

満島てる子:オープンリーゲイの女装子。北海道大学文学研究科修了後、「7丁目のパウダールーム」の店長に。LGBTパレードを主催する「さっぽろレインボープライド」の実行委員を兼任。) 2021年7月よりWEBマガジン「Sitakke」にて読者参加型のお悩み相談コラム【てる子のお悩み相談ルーム】を連載中。

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア