ーーちょっと気になったのですが、シャコ漁ってどのようにしているんですかね?

(大塚)

気になっちゃいましたか。実はシャコ漁面白いんですよ。

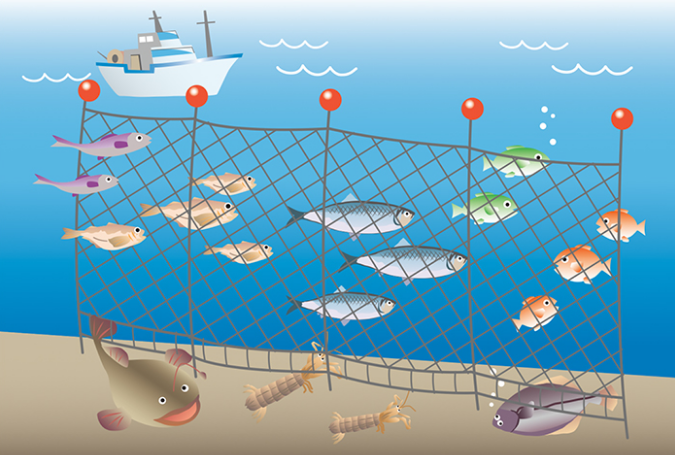

小樽では「刺し網漁」という、魚の通り道に網を仕掛け、網目に刺させたり、絡ませたりして魚を獲る漁法でシャコを捕まえています。

刺し網漁のイメージ。底にシャコがいますね!

画像提供:小樽のおさかな普及推進委員会©o-plan

(大塚)

シャコは普段、海底の巣穴に住んでじーっとしているのですが、時化で海底が濁ったときに餌を求めて巣穴から出てくるんです。

そのシャコの習性を利用して、荒天の前に網を設置し、天候が穏やかになってから水揚げします。

一般的な漁とは逆で、時化の日が多いほど操業日が増える特殊な漁業なんですよ。

ーー天気が悪いほどシャコが獲れるんですね、面白い!その習性を見つけて漁に生かそうとした人すごいですね〜

ーー色々とお話しを聞いて、早くシャコが食べたくなってきました。

ーー大塚さんのシャコを買うおススメの場所が聞きたいです!

(大塚)

小樽ではやっぱり市場ですね。新鮮なシャコを買って持ち帰るもよし、発送するもよし。

また、最近は小樽市内でも民泊などの宿泊施設でキッチンを使えるところが増えてきたので、買ったその日に宿泊先でシャコを剥いて食べるという体験もいいですよね。

体験は感動に繋がるのでぜひ小樽を訪れた時にはおすすめしたい。

小樽市内には5つの市場があるのでご紹介!

・鱗友市場

・三角市場

・中央市場

・南樽市場

・新南樽市場

ーー宿泊先でシャコを剥いて食べるなんて素敵な体験ですね♪

ーー最後に、大塚さんのシャコのオススメな食べ方が知りたいです!

(大塚)

私は塩茹でで食べるのが一番ですね。日本酒、白ワイン、ビール…お酒が止まらなくなります。

先ほども言いましたが、春シャコ・秋シャコ、オス・メスでも違ってくるので、ぜひ食べ比べをしてほしい。

また、「通」な人はシャコの"爪"を食べますね。シャコの爪は筋肉が発達していて身がしっかりしているので、ストーブの上で乾かして食べると、豆粒サイズになるけど旨味が凝縮されて、これがまた日本酒に合うんです。

ーーシャコの爪も食べたことなかったです!通ですねぇ~。

ーー大塚さん、シャコのことを色々と教えていただきありがとうございました!

シャコ通になれたらいいな。まずは春シャコ、4月の旬の時期まで待ちきれない!!

浜の母さんに美味しいシャコ汁の作り方を学んできました!

自分でもシャコ料理を作ってみたい!

ということで、地元漁師を長年支え続けてきた通称「浜の母さん」に「シャコ汁」の作り方を学んできましたので、皆様にご紹介します!

浜の母さんの佐野さんに教えていただきました。

漁師の家の家庭料理として、昔からシャコが取れた日にはシャコ汁を作っていたんですって!

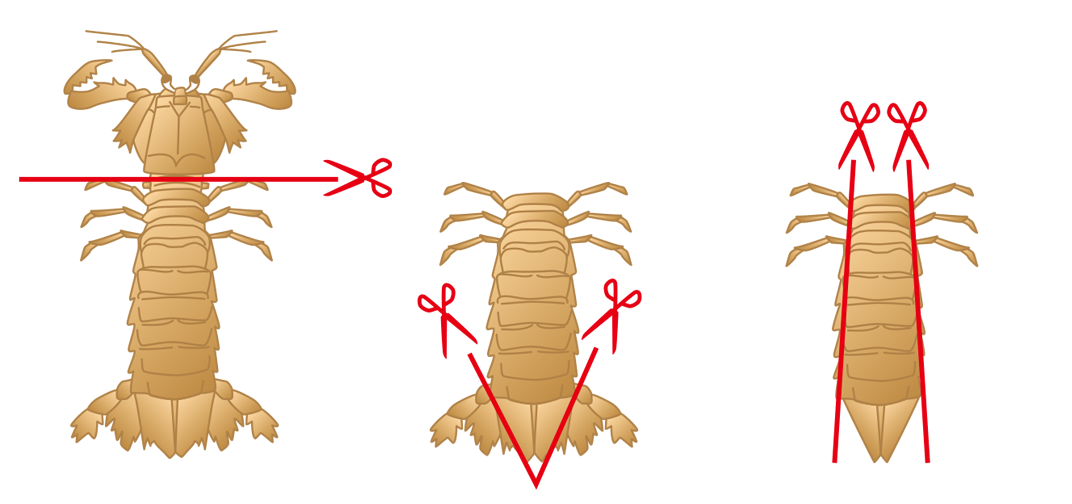

⓪事前準備として、シャコにはさみを入れます。

この作業をすることでシャコが剥きやすくなるんです。

(今回は見た目重視のため頭は残しています)

▶1.頭をハサミで切り落とす

▶2.尾をV字に切り落とす

▶3.両側を切り落とす。

※3は思い切りよく切るのがコツ!

画像:小樽のおさかな普及推進推進委員会©o-plan

①水と昆布を入れて、沸かす

②沸くまでの間に、大根を入れる

※野菜の種類や切り方はお好みで!

③沸騰する直前で昆布を取り出し、沸騰したらシャコを入れる

④少し経ったら、ネギ(白い部分)、味噌、お好みで味の素を入れる

⑤煮込んでシャコから出汁が出るのを待つ

⑥出汁が出てシャコの旨味を感じたら、お椀に入れて、ネギ(緑の部分)をひとつまみして完成!

シャコが大きくて食べ応えがあって、出汁の旨みがうーん美味しい♪

味噌汁を作る要領で簡単に作ることができますので、ぜひ皆様も小樽でシャコを買って作ってみてくださいね!

※シャコを食べるときは、お腹側の殻を頭の方から、背中側の殻を尾の方からゆっくりと剥いてお食べください。

※2024年11月16日に開催された「YOI-TARU~味覚祭2024」で、浜の母さん伝授のシャコ汁が振舞われ、大盛況となりました!

■作家インタビュー:北海道の味をわずか“1センチ”で再現!全道民がグッとくる…ミニチュア作家・碧aoさんの故郷への思い

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア