2024.02.10

深める「自分が死んだら障害もつ息子は…」人生で悩むリアルな問題がカードゲームに 地域で解決する方法見つけるきっかけに

「終活」という言葉がめずらしいものではなくなった、人生100年時代の今。

大切な人だからこそ、「最期」や「いなくなったあと」を想像することはどうしても後回しにしてしまいがち…。

だけど、大切な人だからこそ、大切に考えたい、大切なことが「終活」には詰まっています。

連載「親の「終活」について、考える」では、Sitakke編集部も自分事で「親世代の終活」に向き合います。

終活は、「死を考える」よりも「どう生きるかを考える」こと。

そんな中、「子どものひきこもり」や「遺産のトラブル」など、人生の難しい問題を住民たちが力を合わせて解決していく過程をカードゲームで学べる体験会が、札幌市で開かれました。

年代も性別も異なる6人がテーブルを囲みます。

実はこれ、「超高齢化社会」の問題を楽しみながら学べるカードゲームです。

※カードゲーム「コミュニティコーピング」は(一社)コレカラ・サポートが開発した、人と地域資源をつなげることで「社会的孤立」を解消する協力型ゲームです。

参加者はそれぞれ「地域の住民」としてプレーします。

ゲームは、カードに示されたお金、人間関係、健康といった人生の悩みを、プレーヤー同士が協力して解決していきます。

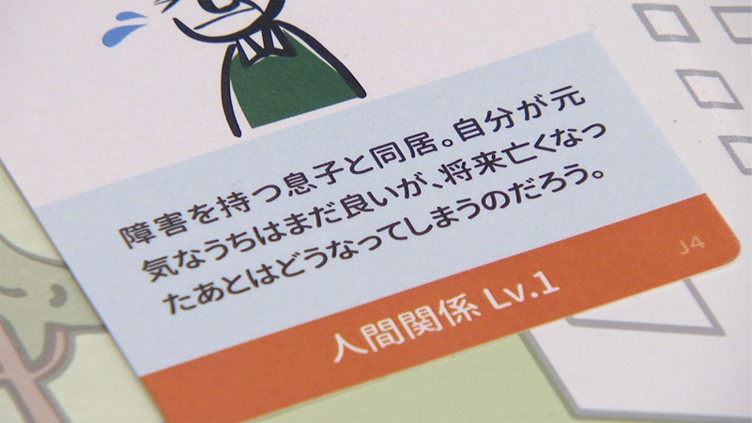

悩んだ顔が描かれたカードを裏返すとこんな悩みが。

・斉藤さん、60代男性

・障害を持つ息子と同居

・自分が元気なうちはまだいいが、将来自分が亡くなった後はどうなってしまうのだろう…

実例に基づく生々しさがありますよね。

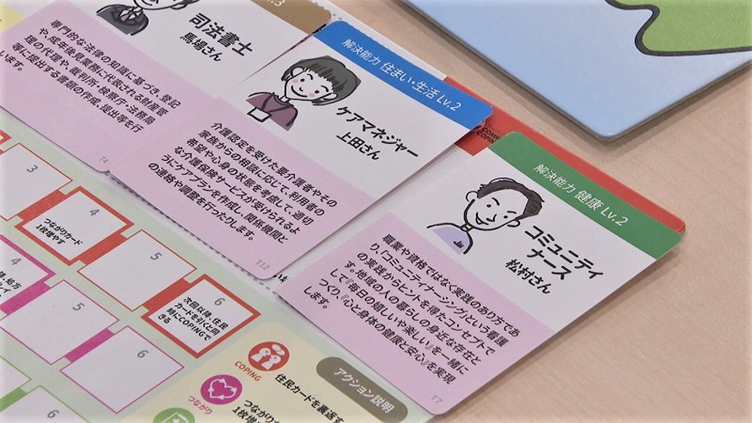

プレーヤーは、問題を解決できる「コミュニティナース」「司法書士」といったカードを持っています。

相談しながら、それぞれの持ち札を活用して住民の悩みを解決していきます。

ゲームに勝ち負けはありませんが、悩みを抱えた人が地域に増え過ぎると「地域崩壊」となり、ゲームオーバー。

将来、起こりうる問題をまずは知ること。

そして、専門家や住民とつながって解決していく過程が実生活に生かされます。

参加者は「本で読むよりも、楽しんで学ぶことができたのでゲーム形式で良かった」と話していました。

体験会を主催した終活マイライフの熊崎梨絵理事(認定ファシリテーター)は「皆さんがよりよく生きるため、どういう問題が今後自分たちに出てくるか、実際今どういうことで悩んでいるのかゲームをしながら学べるというのがポイントです」と教えてくれました。

いつ何が起きるかわからないのが人生。

ゲームには困難なトラブルや問題でも、住民たちと協力して、解決のきっかけを探してほしいという願いが込められています。

文:HBC報道部

編集:Sitakke編集部あい

※掲載の内容は「今日ドキッ!」放送時(2024年1月26日)の情報に基づきます。

様々なヒト・モノ・コトを、深堀りする記事をお届け。

■親の「終活」どうする問題 いつから?何から?一緒に考えてみませんか【親の「終活」について考える#1】

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア