9月6日。北海道内で44人が犠牲になった胆振東部地震から、きょうで4年です。

突然襲い来る災害。先月も、宗谷地方北部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。道路はひび割れ、室内は倒れた家具や割れたガラスが散乱しました。

命を守るために、どんな備えをしておいたらいいのか、考えます。

連載「じぶんごとニュース」

「家庭の防災対策」、もっとも多かった回答は…

どんな備えをしているか、札幌のまちを歩く人に聞いてみました。

水や食品を用意しているものの、「たまには見直さなきゃ駄目だなと思う。用意するとそのまま何年も置きっぱなしになっちゃっているので」と話す人や、「手の届くところに懐中充電と、それからランタン。電池も気にしながら、取り替えながら常に持ってればいいかなって」と話す人がいました。

中には、「コロナの自粛期間にお小遣いの使い道がそんな無かったので、防災グッズを集めるのにハマっていた時期がありました。アルミで体を暖めるシートとか」という19歳もいました。

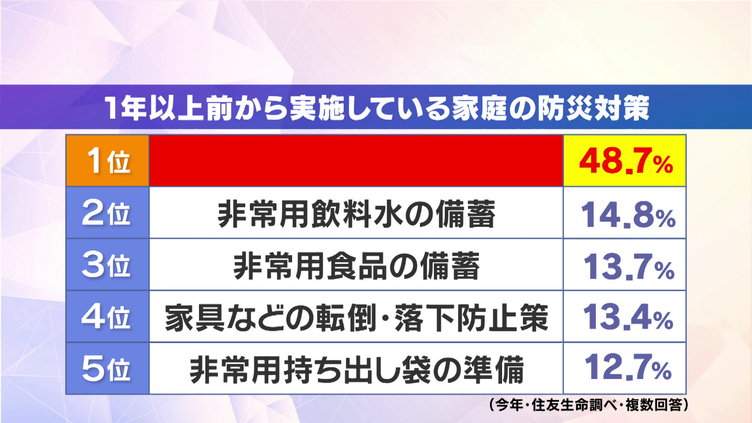

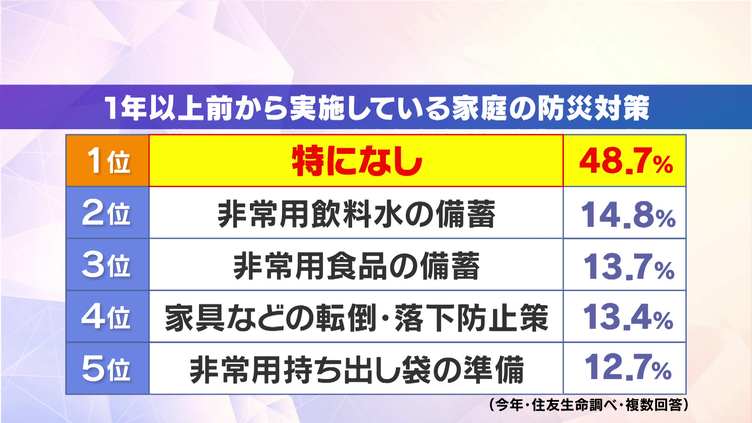

こちらは住友生命が行ったアンケートです。家庭の防災対策として、何をしているか聞いたところ、水や食品の備蓄よりも多く、およそ5割の人が答えた1位は、なんだったと思いますか?

正解は…

「特になし」と答えた人が最も多い結果だったんです。

どんな備えをしたらいい?

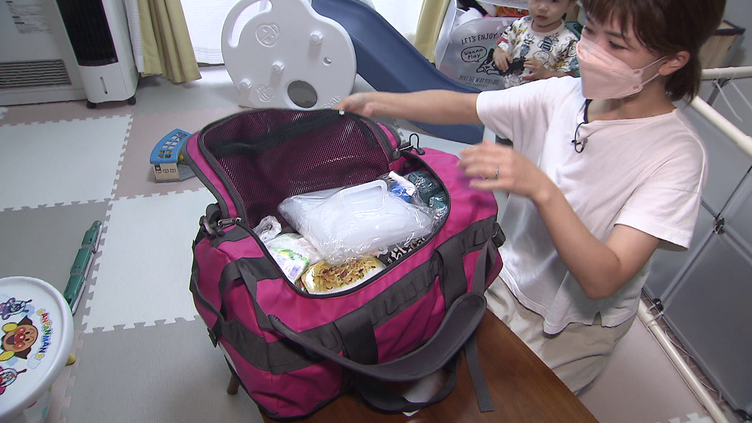

札幌で2歳の息子と暮らす、3人家族。

寝室に用意している非常用の持ち出し品を見せてもらいました。

中に入っていたのは、ランタンにラジオ、保温シートに簡易トイレ。そのほか、電池で使える充電器に、非常食を数日分、水とお茶は1週間分を、賞味期限を見て、入れ替えながらストックしています。

これだけの備えをするようになったのは、胆振東部地震の経験が影響しています。

「ブラックアウトしたときに、光も全然持ってなくて、ペンライトとかもすごいぶらさげてダンスホールみたいになった。当時は結婚してるわけでもなかったので、全然準備することなく、独り身なので何とかなるかなって気持ちだったんですけど、やっぱり子供が生まれると何かあったら怖いなって」

それでは、これから家庭での備えをしようという人はどんなものを揃えればいいのでしょうか?

ホームセンターのDCMで、最近注目されている商品を聞きました

DCM発寒追分通店によると、いま人気なのはランタン。懐中電灯よりも、部屋全体を明るくすることができるといいます。

さらに、ペットボトルを利用してランタンにできるという商品も。

使わない時はコンパクトに保管でき、単3電池一本で、ペットボトルがランタンに早変わりする商品です。

「ポータブル蓄電池」も、大容量で家族みんなで使えたり、太陽光で充電できるものが人気だといいます。

防災用のラジオだけでなくスマートフォンで情報を集める機会が増えたことで、モバイルバッテリーや蓄電池を用意する人が増えています。

一方、非常食では、水を入れるだけで食べられる「アルファ化米」などが知られていますが、ほかにも便利なものが登場しました。

こちらの「おいしいごはん」シリーズは、水も皿も調理も不要。開封して付属のスプーンでそのまま食べられるといいます。長期保存も可能で、7年間もつといいます。

売れ筋の商品から、避難に対する意識の変化も見えてきます。

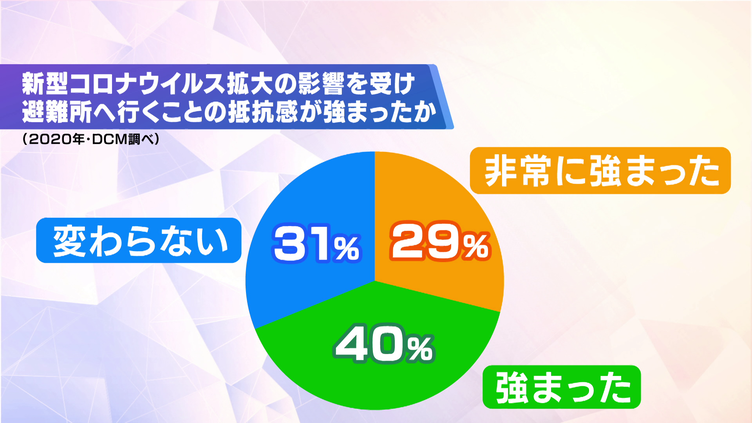

DCMが行ったアンケートでは、「新型コロナの影響で、避難所へ行くことに抵抗感が強まったか」という質問で、「非常に強まった」「強まった」と答えた人が、あわせて7割近くにのぼりました。

いわゆる「自宅避難」をするには、災害が起きる前からの備えが欠かせません。

胆振東部地震から4年。命を守るために、家庭の備えを見直してみてください。

連載「じぶんごとニュース」

文:HBC報道部

※掲載の内容は「今日ドキッ!」放送時(2022年9月1日)の情報に基づきます。

様々なヒト・モノ・コトを、深堀りする記事をお届け。

■「北海道で最も忙しい交番」に、はじめて女性警察官が配属。その理由とは?

■ この中にいる「クマ」、見つけられますか?実験で「クマとまちづくり」を考える【前編】】

記事一覧:【いろんな価値観や生き方に触れたい】