クマは冬眠中、「うんち」をすると思いますか?

「寝てるんだからしないんじゃない?」と思うかもしれませんが、以前の記事(https://sitakke.jp/post/2870/)でもお伝えしたとおり、ヒグマは冬眠時期に穴の中で子どもを産み育てます。母グマはまどろんだような状態で授乳をしていて、何か外敵が近づいたらすぐに動けるくらいの意識はあるそうです。子グマは冬眠せずに、母乳を飲んだり、穴の中で動き回って筋力をつけたりします。

「じゃあ、するのかな」と思いますが、穴の中での子育ては少なくとも3か月間続きます。母グマも子グマもしていたら、穴の中があっという間に「うんち」だらけになってしまいそうです。

…なぜ、突然こんな疑問を投げかけたかというと、8月に北海道大学とHBCが、小学生向けの「うんち」講座を開くからです。講師は北海道大学の教授。失礼ながら、率直に思ったのは、「大学教授の話が、小学生にうけるだろうか?」ということでした。

でも、教授が書いた本を手に取ると、小学生も保護者も楽しめるだろうと思えてきます。

その本の名は、『うんち学入門〜生き物にとって「排泄物」とは何か』(講談社ブルーバックス)。

「『うんち』とは何か?『うんち』の役割とはどのようなものか?」をメインテーマに掲げた本。「うんち」に役割なんてあるのか?と思いながら、プロローグに進むと、“物語”が始まります。

「『坊や、行くあてはあるのかい?』

生まれたばかりの幼い『うんち君』に、たまたま通りがかった旅人がこう訊ねました。」

そして、自分は子どもに笑われるような「汚いうんち」で、「どうせ野原でのたれ死にするだけ」と卑下する「うんち君」に、旅人はこう言うのです。

「そうか、じゃあ、君がこの世でどれだけ役に立っているか、一緒に見にいく旅に出てみないか」

そうして始まる、「うんち」の役割を考える旅は、思いがけないスケールに広がっていきます。

クマは冬眠中「うんち」をするのかという疑問についても、この本には「するか、しないか」の答えが書いてあるだけでなく、ヒグマの「うんち」が地球環境にもたらす影響といった、いつの間にかとんでもなく大きい話につながっていくのです。

今回は、「うんち学入門」に書かれたいろいろな生き物の「うんち」の豆知識から、ヒグマについての話にしぼって、ご紹介します。

連載「クマさん、ここまでよ」

冬眠中の「うんち」、どうしてる?

この本の著者、北海道大学大学院理学研究院の増田隆一教授は、「ヒグマ学」も専門のひとつ。数多くの生き物の「うんち」の話を繰り広げながらも、ヒグマの話も、たびたび登場します。

増田隆一教授

たとえば、「冬眠中の『うんち』」について。

クマは、冬眠に入る前にたくさん栄養を蓄えておき、じっと冬を越します。なぜ、秋に満腹になっただけで、長い冬の間にエネルギー不足になってしまわないのか。「うんち君」を案内する旅人「ミエルダ」は、クマは「冬眠に入ると体温を下げて、からだの中の代謝速度を下げている」と説明します。

だから、消化管の中で「『うんち』のもとになる材料がゆっくりたまっていくので、冬眠中のクマは『うんち』や『尿(おしっこ)』をしなくてすむ」というのです。

では、正解は「冬眠中は『うんち』をしない」?…でも、冬眠穴の中で母グマから母乳をもらう子グマたちは、すくすく成長します。なので、子グマは「うんち」も「おしっこ」もするといいます。

なのになぜ、冬眠穴の中が「うんち」だらけにならないのでしょうか。

ミエルダによると、子グマの「うんち」は「母グマが舐めて食べてくれる」といいます。

母グマは、冬眠から目覚めた後、「ここぞとばかりに、数ヶ月のあいだに濃縮された水分の少ない硬い『うんち』をする」そうですよ。

ヒグマが進化の過程で選んだ「冬眠をする」という術には、「その間の『うんち』はどうするか」も一緒に考えて組み込まれていたんだと思うと、なんだか神秘的。「うんち」は、「食べる」ことや、体を動かす「エネルギー」と密接に関係した、「生きる」ことの一部で、動物としての生き残りの戦略に関わってきたことがわかります。

「うんち」を食べる?!

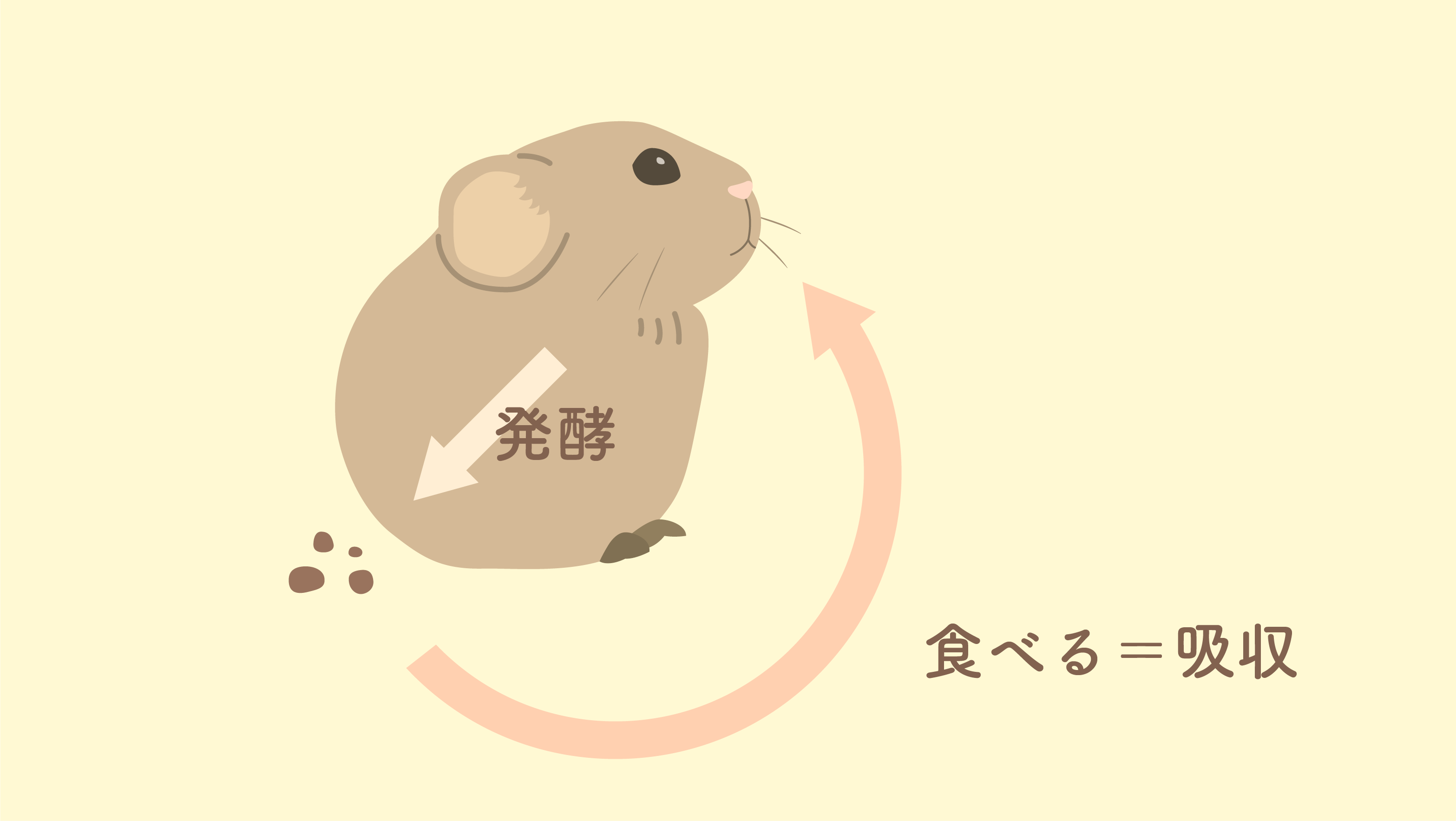

母グマが子グマの「うんち」を食べるように、自分の「うんち」を食べる動物がいることも紹介されています。

草食系のウサギやネズミの仲間は、大腸の直前に腸内細菌がいて、発酵が起きるものの、栄養素は大腸で吸収されず、「うんち」として出てきてしまうといいます。それをもう一度食べることで、栄養素をムダにせず、胃でゆっくりと消化しているのです。

そこでミエルダは、「『うんち』は臭いからこそ意味がある」と話します。

中には特定のほかの動物の「うんち」を選んで食べる生き物もいるため、「うんち」のにおいが「同じ動物種の社会や他の動物種との関係を保って生きていくための重要なはたらきをもっていることがわかってきた」というのです。

ヒグマの「うんち」だけを食べる生き物も、いるそうですよ。それは、「キバネクロバエ」という、北海道の山の中に生息しているハエ。ヒグマの「うんち」だけに集まって、卵を産み、そこで孵化した幼虫が、ヒグマの「うんち」を食べて育つと考えられているそう。

興味深いのが、ヒグマが冬眠するのと同じように、「このハエもまた、幼虫の状態で越冬」するということ。「うんち君」は、「ヒグマの『うんち』に頼って生きているんだね。きっと、ヒグマの移動にともなって、彼らも移動しているんだろうな」と思いを馳せます。

ミエルダは、「このハエが、いつからヒグマの『うんち』を利用しはじめたのかはわからない」と話します。今はまだ、わかっていないだけで、ひとつの生き物が存在するからこそ生きられるほかの生き物が、自然の中にはたくさんいるのかもしれません。

環境にとっての「うんち」

ヒグマの「うんち」には、ハエのためだけではなく、北海道の自然にとっての、大きな役割もありました。

ヒグマは、海から離れた森林の中を移動しながら、「うんち」をします。その中に含まれる窒素やリンなどが、「 森林植物の重要な栄養素として根から吸収され、植物体の一部となって」いくというのです。

「うんち」は、その生き物にとっても、ほかの生き物についても、果ては環境にとっても、大きな役割を持つ…。

ヒグマの話はほんの一部で、ほかにも「うんちをしない生き物はいるのか」、「口からうんちを出す生き物はいるのか」、「うんちはなぜ『茶色』なのか」、人間がトイレットペーパーを使う一方で「動物はなぜ『拭かない』のか」…などなど、「聞かれてみれば、たしかに何でだろう…」と思う素朴な疑問に答えながら、「うんち」に秘められた生き物たちの生きざま、地球環境の神秘的な成り立ちに迫っていきます。

この本は、物語としても楽しめますが、大学教授が真剣に研究を重ねた結果が詰まった専門書。8月のイベントでは、小学生向けにもっとかみ砕いて、「うんち」や「いのちのつながり」について、教えてくれます。

「子どもSDGs大学」いのちのつながり〜食べ物からうんちまで

・日時:8月9日(火)、10日(水)午後1時から

・会場:北海道大学学術交流会館

・対象:小学5,6年生(1日20名限定、ほかご家族の同伴は可)

・参加費:無料

申し込み締め切りは、8月3日(水)午後11時59分まで!

夏休みの自由研究にも役立つかも?気になった方は、イベントページ( https://www.hbc.co.jp/tv/kidssdgs2022/ ) から詳細をチェックしてみてくださいね。

連載「クマさん、ここまでよ」

文:Sitakke編集部IKU

図作成:みなと

クマについてもっと知りたいあなたへ

・「このクマが旭山動物園にいる、悲しい理由。クマが伝える、ヒトという生き物の姿【旭川クマ旅#3】」

・「「クマらしき動物」って?犬や人の見間違いだった事例も…「クマかも!」と思ったときの対処法」

・ 連載「クマさん、ここまでよ」

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア