2021.11.28

深める「私はここにいていいのかな」結婚・出産をしていない”罪悪感”から解放された、その理由【こう生きたっていい#3】

「レストランに一人で入ったとき、店員さんが案内に来るまでの、少しハラハラするような、不安な時間。そんな『ここにいていいのかな』って気持ちがずっとあった」

「人が苦手」だった少女。30代になり、「結婚したほうがいいよ」「子ども産んだほうがいいよ」という言葉の中で、どちらもしていない自分は「社会に貢献していない」気がして、つい“罪悪感”のようなものを持つこともありました。

それでも今は、自分を「いい」と思えるようになったといいます。そのきっかけは、転職後に始めた「ボランティア」にありました。

過去記事一覧:女性の生き方連載「こう生きたっていい」

「人が苦手」を克服するために始めたアルバイト

高野香(たかの・かおり)さん、36歳。札幌出身で、会社員の父と、専業主婦の母のもとで一人っ子として育ちました。

高野さん(当時3)

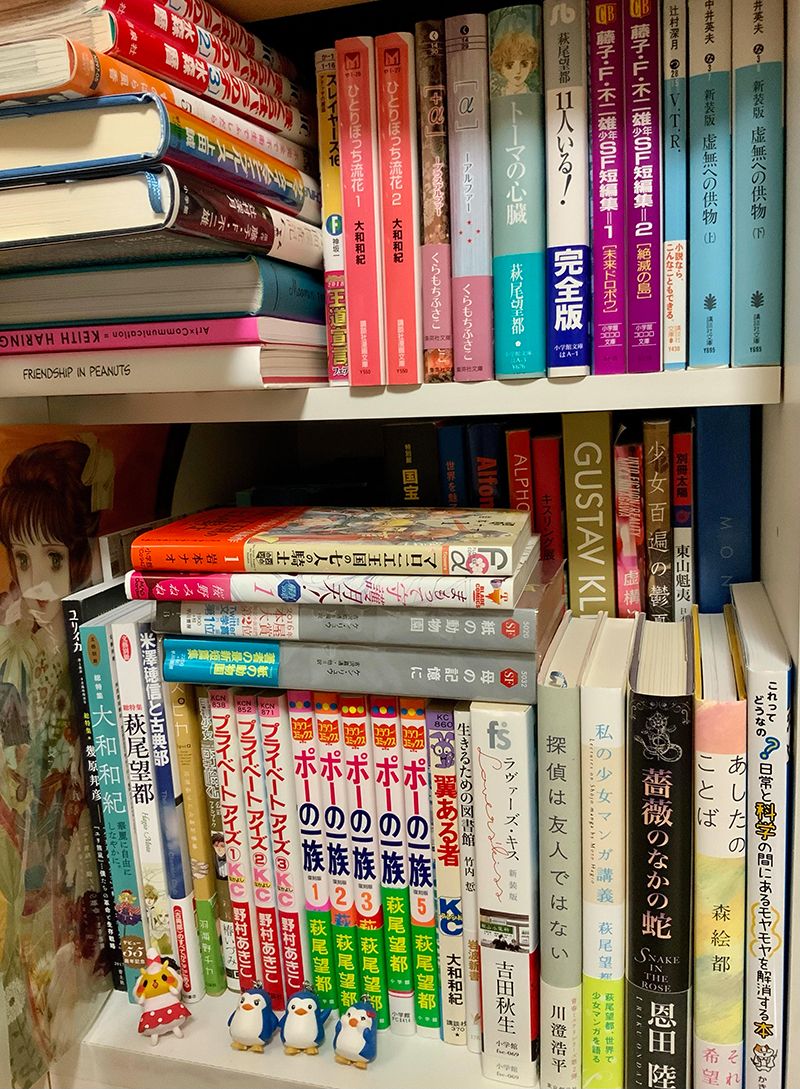

子どもの頃から「ヨコハマ物語」や「はいからさんが通る」といった少女漫画が好きでした。大学も文学部に進み、卒論で小説家の恩田陸に少女漫画が与えた影響について書くほどです。

漫画に限らず本も好きになりましたが、読書時間が増えたのは高校生のとき。当時、同じ年代には兄弟がいる子が多く、一人っ子はクラスに一人か二人しかいなかったといいます。高野さんには、兄弟がいる子は「口げんかになるのも、仲直りするのも早い」ように見え、「ついていけない」と感じるようになりました。

高野さんの本棚

「人が苦手」と思うようになり、ますますのめり込んだ本の世界。大学で国語の教員免許と、司書(図書館で読書案内などをする専門職)の資格を取ることにしました。しかし、司書の資格を取るための授業で、教員から言われたひとことは…

「人が嫌いで本が好きだからこの授業を取ろうと思った人は、やめてください。司書は本を借りに来た人にサービスする仕事ですから」

人と接するのに慣れなくては…と思った高野さん。塾講師のバイトを始めましたが、思いのほか楽しく、就職活動も教育関係にしぼって励みました。

成人式のときの高野さん

やりがいのある仕事で持った違和感

大学卒業後、アルバイト先とは別の塾で、国語や数学、社会を教えるようになりました。塾の仕事は子どもの学校が終わってからの時間が主で、夜型の生活になります。授業以外にも書類や教材管理、お金の管理の仕事もあり、毎日必死で働きました。大変でしたが、子どもの「先生のおかげでわかった」という言葉が嬉しく、「子どものためと言われるといくらでもやってしまった」といいます。

でも…次第に違和感を持つようになります。何に対してのものなのか、はっきり言葉にはできませんでしたが、就職から5年が過ぎ、転職を決意しました。

転職先は、「穏やかな暮らし」を求めて、日中の決まった時間内で働く教育関係の事務を選びました。直接子どもと向かい合う仕事ではありませんが、間接的に全道の子どもにつながる仕事で、やりがいも感じるといいます。

しかし、正直に言うと楽しかったのは「授業」の時間。どこかものたりなさを感じるようになり、仕事が終わった夕方以降に参加できる「子どもに関わるボランティア」を探しました。

ボランティアで気づいた、違和感の正体

Kacotamの学習支援に参加する高野さん

2014年、高野さんは、ひとり親世帯や生活保護世帯、児童養護施設の子どもの学習支援をする認定NPO法人Kacotam(カコタム)のメンバーになりました。

「ボランティアをしたかったわけではなく、塾みたいなことができるところを探した」という高野さん。しかし、同じ「勉強を教える」場面でも、塾とKacotamの考え方はまったく違いました。

Kacotamが目指すのは「成績を上げること」ではなく、「家庭環境による学びの機会の差をなくすこと」。「学びの機会」は塾だけでなく、習いごとや、年上の人と接する機会など広い意味で、勉強を教える日もあれば、一緒に絵を描いたり、ただただ話を聞いたりする日もあって、「子どもがやりたいこと」を尊重しています。

子どもとイラストを描く高野さん(2017年)

ある日の活動の帰り道。一緒にいた大学生ボランティアに、高野さんは「毎回、せっかく来てくれた子どもに、『きょうはこれができた』を持って帰ってほしいと思っている」と言いました。するとそのボランティアは、「うーん、自分は誰かを変えようとは思わないなあ」とつぶやいたと言います。

その会話は高野さんが「そうなんだね」と答えて終わりましたが、心に残るひとことでした。塾講師をしていた頃、抱えていた違和感の正体に気づいたといいます。

「私は子どもを『変える』のが嫌だったんだと言葉にできるようになった。教育にはねらいがあるから、『変える』ことは前提だけど、福祉はありのままで、変わらなくていい」

塾では、「子どもにどう勉強習慣をつけさせるか」「どう学力を上げるか」に手を尽くします。高野さんにとっても、そこが塾講師としてのやりがいでもあり、子どもや親に感謝されることでもありました。

しかし、「ここにいていいのかな」と思い続けていた高野さんは、子どもに「先生のおかげ」と言われるのが嬉しいのは、「自分が認められたいからじゃないか」と感じ、そのためにいくらでも仕事をがんばってしまう状況に、違和感を持ったのです。

「変わることは悪いことではない」という高野さん。それでも、高野さんにとっては、子どもを「変える」より、「自分で考えてもらう」ほうが性に合っている、と感じたといいます。

理想は大学生ボランティアの、あの日のつぶやき。

「あのひとことは、私を怒ったわけでも否定したわけでもない。私を変えようとしたわけじゃないのに、私がその言葉をきっかけに勝手に自分で考えて、勝手に変わった」

ボランティアの研修会。中央にいるのが高野さん(2016年)

Kacotamの名前の由来は、「考える」の「カ」、「行動する」の「コ」、「楽しむ」の「タ」と「ム」をとって、「カコタム」。子どもが自ら「考え、行動し、楽しむ」ことをかたちにする方法を探るうちに、高野さん自身も自分の考えを言葉にできるようになったといいます。

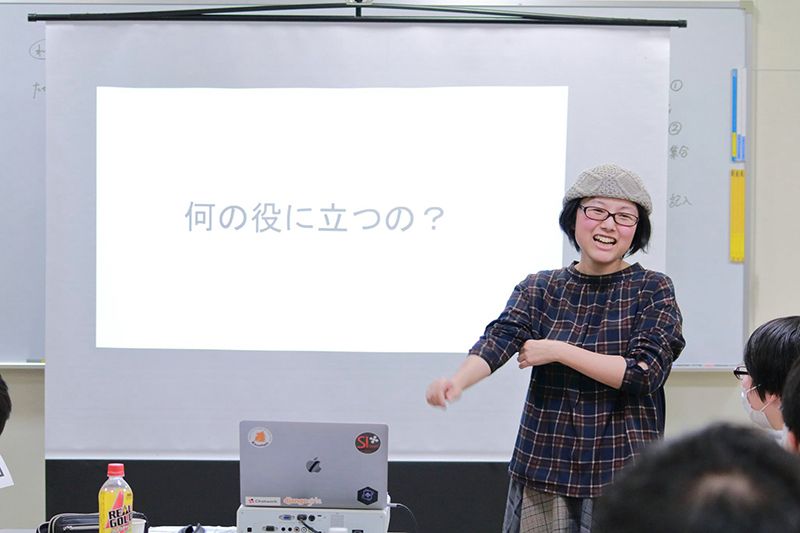

高野さんの発案で、子どもに「少女漫画と歴史のかかわり」を話すイベントを開催したこともあります。「少女漫画を好きになることを強制するわけではなく、きっかけになってもいいし、ならなくてもいいや」という気持ちで、「戦後は華やかなものがなかったから漫画の背景に花を描くようになったんだよ」「女性が活躍する時代に合わせて『アタックNo.1』が出てきたんだよ」などと話しました。

漫画について話す高野さん(2020年)

子どもたちの中には、高野さんを「先生」と呼んで頼る子もいれば、一緒にイラストを描くのを楽しむ子も、「お母さん」と慕う子も。関係性がその子によって違う様子からは、高野さんが子どもを「変えよう」とせず、そのままを受け入れて接していることが伺えます。

これからは、「いまだについ変えようとしちゃうこともあるけど、子どもが自分で考えることを大切にしたい。でも、子どもが『変わりたい』と思っているときには力になれる人になりたい」と話します。

「私の生き方は気にしないで」

女性の幸せは「イコール結婚ではない」、と言われるようになってきた昨今。一方で「引き換えにバリバリ仕事をすればいい」わけではなくて、一日一日を丁寧に暮らしたり、ボランティアに取り組んだり…もっといろんな生き方があるはず。

それでも、仕事や結婚などの理想も「これまで特に考えてこなかった」という高野さんは、周囲の結婚している人からは「結婚したほうがいいよ」、子どもがいる人からは「子どもだけは産んだほうがいいよ」と言われるといいます。

「どうしても私は社会に貢献していないように思えてしまって、ボランティアを始めた頃は、『子ども産まないけど勉強見るから許して』みたいな気持ちがあった。でも今は、罪悪感を抱くのもよくないなって。私がやりたいからやるだけと思っている。ボランティアで知り合いも増えたし、助けてくれる人ってこんなにいるんだなって、視野が広がった」

「自分がやりたいことに合うものがあれば、ボランティアもいい選択肢」と話す高野さんですが、生き方に迷う女性へのアドバイスを聞くと、「私の生き方は気にしないでほしい。…じゃあなんでここまで話したって感じですけど」と笑っていました。

塾講師の人、結婚している人、子どもがいる人…高野さんの生き方を聞いて、自分の生き方を「変える」必要はありません。あくまで、高野さんにはこの生き方・考え方が合っていたという話。

高野さんは、「自分で考えて今の自分になれた。社会が許してくれる姿になろうとするんじゃなくて、今は自分で自分をいいと思えるようになった」と話します。

連載「こう生きたっていい」では、これからもいろんな女性の生き方を紹介していきます。あなたはあなたがいいと思う生き方を、考えてみませんか?

過去記事一覧:こう生きたっていい

https://sitakke.jp/tag/139/