2025.09.06

暮らす災害時の「命の水」に「協力井戸」の恵み…“早い・安い・広い”注目ポイントとは

災害時の「水の恵み」

「協力井戸」は、大地震などの災害で水道が断水したときに、民間が使っている井戸を住民に開放してもらうボランティア制度です。

2024年の能登半島地震の被災地では、水道の復旧に時間がかかり、トイレや風呂、洗濯に使う「生活用水」の不足が問題になりました。

一方で、住宅や企業で使われていた井戸は損傷が少なく、水が出たため、多くの持ち主が井戸を開放し、避難する住民らの生活用水の確保に役立ちました。

いざというときこそ、地元の人に水の恵みを。

伊丹社長は、20年前から「協力井戸」に登録しています。

「普段から汲めるものなので、災害があったときとか困っている人が、こちらで給水してもらえたらいいかなと」

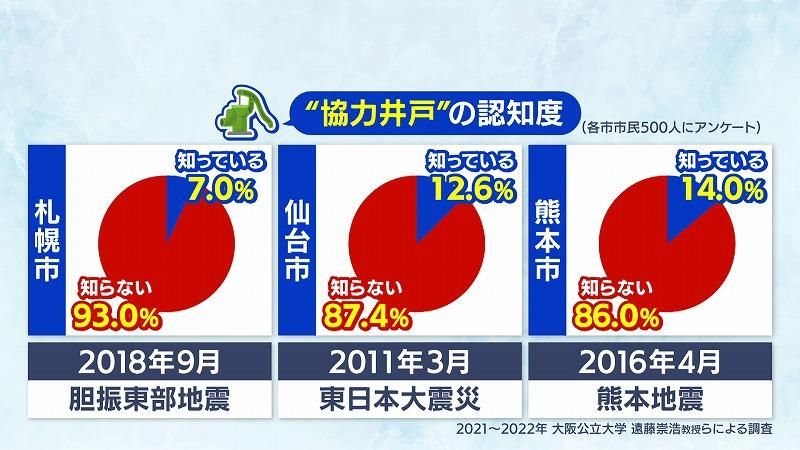

知名度は…札幌ではわずか7%!

札幌市内にある井戸は、約700か所。

そのうち「協力井戸」は、約7割の473か所が登録されていますが、その存在は、市民にほとんど知られていません。

札幌市民に聞いてみましたが、年代問わず「まったく見たことがない」「はじめてききました」という声がほとんどでした。

災害時の水環境を研究する大阪公立大学の遠藤崇浩(たかひろ)教授が、過去に大規模な地震を経験した、札幌市・仙台市・熊本市の市民それぞれ500人に聞き取り調査した結果「協力井戸を知っている」と答えた市民の割合は、札幌でわずか7%に留まりました。

遠藤教授は「札幌市の場合、飲み水のほとんどが川の水を利用している。地下水に身近に触れる機会があるかどうかが要因になったのではないか」と話します。

様々なヒト・モノ・コトを、深堀りする記事をお届け。

■84%が盲点だった!下着の「備え」していますか?“防災下着”でこころにも安心を

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア