2025.02.19

暮らす「クマは人を食べものだと思う?」札幌のあるマチが、専門家と探した“事故を防ぐヒント”

対策を決めるには、地域の思いが重要

ワークショップではクマ目線で出没原因になりうるものを探しましたが、「見つけた原因をなくせばいい!」とすぐに決められるわけではありません。

話合いの中で、住民からは

「山が近くにあるから、この地域を選んで住んでいる。 外から見たら、山の近くに住むのが悪い・我慢すべきって思われるかもしれないけど、でも防ぎたいラインはあるよね」

「実のなる木があることは問題ではなくて、私はそんな自然があるからこの地域が好き。 木をなくしてしまうのではなく、問題個体のクマへの対処を考えたい」

という意見が出ていました。

「クマの通り道になりうる緑は全部刈ってしまおう!」「札幌市内のクルミの木を全部伐採してしまおう!」と、専門家や行政がすべて決めてしまうのは、地域にとってのベストな対策とは言えません。

「自分たちはどんなマチに住み続けたいのか」「どこでどんなクマ対策を望むのか」、地域ごとの住民たちの気持ちが重要です。

たとえばクルミの木をなくしたくないなら、山からその木までの通り道になる草やぶの草刈りをしておく、山との距離が近いなら電気柵で境界線を作る、などの選択肢があります。

コメンテーターとして参加した、クマの専門家・間野勉さんは、「草刈りで完全な出没の抑止はできないが、子どもがクマに気づいたのが1メートルの距離まで迫ってからなのか、それとも30メートル先にいる段階で気づけたのかで、その後に違いが出て来る。子どもにも正しく知ってもらって、『ここは暗くなってからは通らないようにしよう』『一人では歩かず、人と一緒に歩こう』など、無意識に心構えを持っておくコミュニティにできると、クマとの事故が起こりづらい地域にできる」と話しました。

ヒグマについての基礎知識が詰まった「ヒグマ・ノート」(ヒグマの会発行)も配布された

ワークショップは終始、互いの意見を否定することなく、「たしかにそういう考え方もある!」と和やかな雰囲気で会話が進みました。

参加した住民からは、「こんなに盛り上がるとは思わなかった!」「有意義な時間だった」「地元の人たちが同じような思いを持っていることがわかってよかった」などの感想が上がりました。

「定期的にこういう会があったらいい」「学校でやるとか、子どもも一緒に学べる機会があってもいいのでは」など、今後への意欲が伺える声もありました。

その様子を見ていると、「いい町内会だなあ…」というのが一番の感想でした。

学び、話し合うことができる町内会。 きっと円山西町には、クマ対策でも、防犯でも、防災でも、一緒に暮らしを守るためのベースが備わっているのだなと感じる会でした。

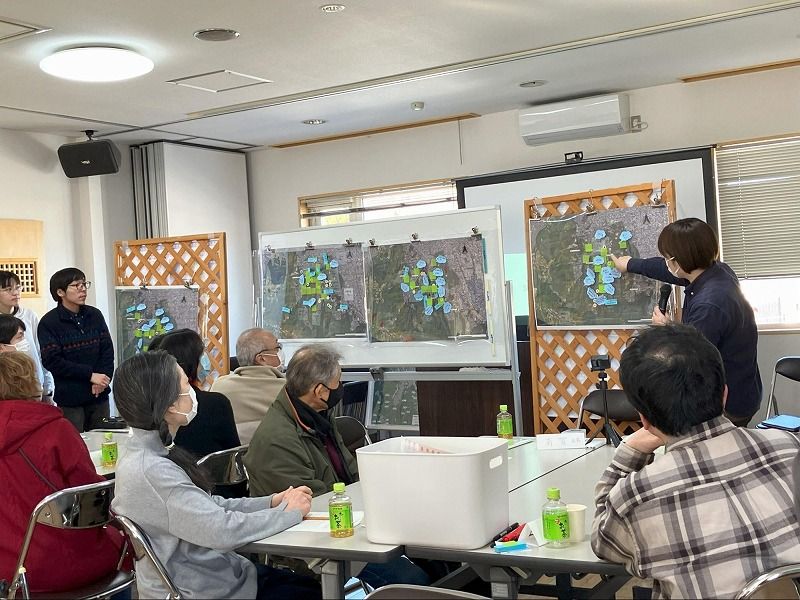

最後にグループごとに話し合ったことを全体で共有した

札幌市では、ホームページでクマの出没地点を公開しています。自分の地域の現状や、自分の気持ちを見つめ、家族や友人と話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。

連載「クマさん、ここまでよ」

暮らしを守る知恵のほか、かわいいクマグッズなど番外編も。連携するまとめサイト「クマここ」では、「クマに出会ったら?」「出会わないためには?」など、専門家監修の基本の知恵や、道内のクマのニュースなどをお伝えしています。

取材・撮影:HBC報道部、Sitakke編集部IKU

文:Sitakke編集部IKU

2025年3~4月上映の劇場版「クマと民主主義」で監督担当。2018年にHBCに入社し、報道部に配属されてからクマの取材を継続。2021年夏からSitakke編集部。

※円山西町町内会勉強会「ヒグマテーブル」は、北海道大学CoSTEP・円山西町町内会の主催、札幌市環境局・NPO法人Envision環境保全事務所の協力で行われました。

※掲載の内容は取材時(2025年1月)の情報に基づきます。

■ 出会えたら幸運の絶景「氷花(シガ)」 木々や植物がすべて白く染まる“幻冬”の景色/北海道・十勝

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア