親との死別を経験した538人のホンネ“親の終活”で「やっておいて良かったこと」や「困ったこと」とは?【親の終活を考える・アンケート編】

「終活」という言葉がめずらしいものではなくなった、人生100年時代の今。

大切な人だからこそ、「最期」や「いなくなったあと」を想像することはどうしても後回しにしてしまいがち…。

だけど、大切な人だからこそ、大切に考えたい、大切なことが「終活」には詰まっています。

連載「親の「終活」を考える」では、Sitakke編集部も自分事で「親世代の終活」に向き合います。

538人にアンケート!データで見る終活の実態

いつかは向き合う日が来るかもしれない、「親の終活」。経験者たちは、どんなきっかけで親の終活と向き合い、どんな思いを抱いているのでしょうか?今回、Sitakkeでは親との死別を経験した全国の30代以上の男女538人を対象に、アンケート調査を実施しました。その結果を紐解き、これから親の「終活」を迎える世代に役立つ情報を紹介したいと思います。

【調査概要】

調査テーマ:「親の終活」についてのアンケート

調査対象エリア:全国

調査対象者:30代以上の男女で、親の終活を経験している、父もしくは母と死別経験がある

調査方法:インターネットリサーチ

有効回答数:538

調査期間:2024年1月

※記事上の数値やグラフは、四捨五入のため 100%にならないことがあります。

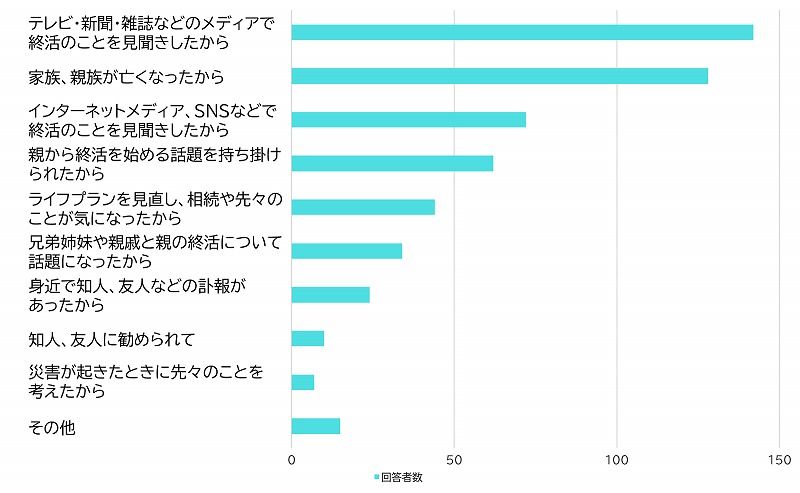

終活のきっかけは「テレビ・新聞などのメディア」「家族の不幸」で約半数に

まず気になるのが、何をきっかけに「親の就活」をはじめたのかという点です。最も多い割合はメディアの影響で「テレビ、新聞、雑誌」と「インターネットメディア、SNS」が合わせて約40%となりました。

“親の終活”を始めることになったきっかけを教えてください。

気になるのが「家族、親族が亡くなったから」が約24%と、およそ4分の1を占めていること。いつかは対面するとわかっていても、なかなか事前の準備には踏み切れない、という方も多い様子が伺えます。

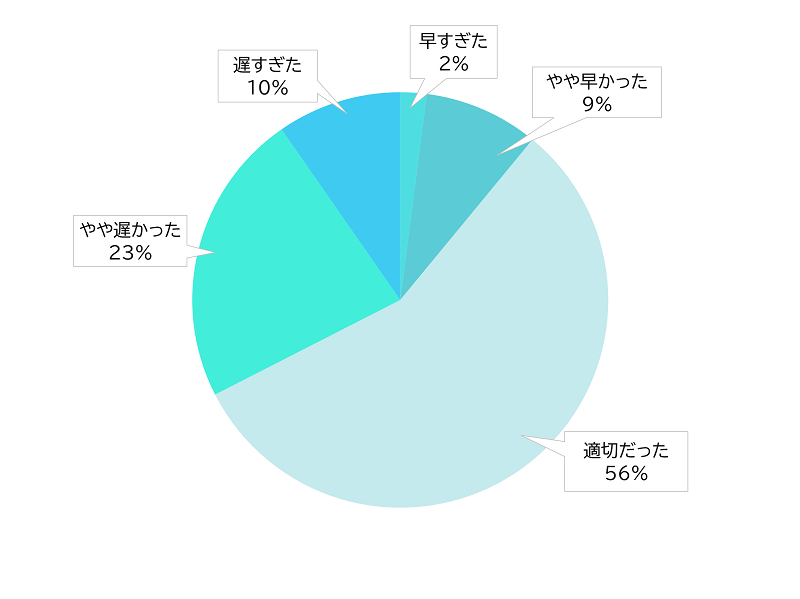

終活を始める時期は、「遅かった」と考えている経験者が約3割

親の終活を始めた時期について教えてください。

「終活」のタイミングは「やや遅すぎた」「遅すぎた」と回答した人は計32.6%と、遅かったと考えている経験者が約3割という結果になりました。

【回答者からのコメント】

・「気長にぼちぼち始める、構えすぎると進まない。」

・「いつまでも親任せだと親が急死した時、特に葬儀の後の手続きや片付けは、時間・体力・気力の全てを奪います。 言いにくいと思いますが、事前に親と一緒にどうするか決めておくことをお勧めします」

・「親が亡くなった後は、親の気持ちを聞くことはできません。そのため気持ちが聞ける時、元気な時にしっかりと、親からの要望・情報を確認しておくことが必要だと思います。終活は取り組むのに「早すぎる」ことは決してないと思います。時間に余裕をもって少しずつ進めていってください」

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア