2021年7月27日、北海道・北東北の縄文遺跡群は「世界文化遺産」に登録されました!・・・とニュースで聞いたけど、「縄文って?」日本史の授業の最初に習ったものの、記憶がおぼろげな方も多いのではないでしょうか?

でも最近は、アートに造詣が深い俳優さんやミュージシャンなどに「縄文ファン」が増えて、興味を持つ方も増えているようです。そんな縄文の遺跡群が、北海道で2つ目となる「世界遺産」だなんて!そこで、ちょっとくらい知っておいた方がいいかも!というあなたのために、ちょっとだけ語れる、縄文のポイントをまとめました!

題して「にわかJOMON講座」!

函館市:大船遺跡全景(写真:JOMON ARCHIVES)

縄文時代とは?

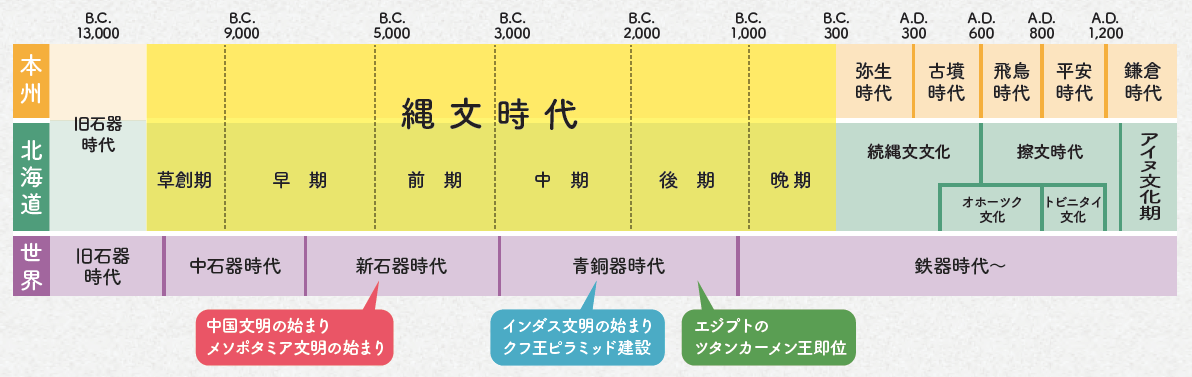

約1万5000年前から約2400年前まで続いた時代。1万年以上に渡り狩猟・漁労・採集を生活の基盤とし、大きな争いもなく続いたことが分かっています。その間、世界史では世界四大文明が起こり、ピラミッドの建設が行われていました。縄文晩期はソクラテスが活躍し、古代ローマでは十二表法が成立している時代です。

縄文時代は世界史上でも類を見ない日本固有の文化!

- 今、西暦は2021年。その間何度も戦争があった。縄文時代は1万年超の間、争いの跡が見られない。

- 縄文時代は、日本にしかない時代区分。縄文人は、現代日本人のルーツのひとつ。

- 狩猟・漁労・採集が生活基盤なのに、獲物を追った移動生活をせず、定住していた。これは、世界でも珍しい。

- 縄文土器が、世界最古級の土器と言われている。

- 過剰な装飾の土器。独創的なデザインの土偶。これらはすべて、謎。

- 装飾品や生活道具などが充実。生きるだけで精一杯じゃない、精神的なゆとりがあった?

洞爺湖町:高砂貝塚の土偶(写真:JOMON ARCHIVES)

そもそも「縄文」って何?

土器の表面に縄を転がしてつけた縄目の文様のことを「縄文」と言い、縄文土器の命名由来は大森貝塚を発掘したエドワード・S・モースとされています。ちなみに当初は「縄紋」と書いたのだとか。

縄文時代の何がスゴイ?

直火で焼く調理だけでなく、「土器」が出来たことで、人類は初めて「お湯」を沸かせる「鍋」を持てるようになり、獣肉や魚介類、木の実など食べられる食材が一気に拡大!作家の司馬遼太郎さんは縄文土器のことを「縄文人の胃袋」と表現したそうです。

土器づくり体験ツアーで製作した野焼き土器

北海道の世界遺産・構成資産

そもそも『なにが世界遺産になるの?』かを押さえておきましょう。対象になる遺跡は道内6遺跡(入江貝塚+高砂貝塚で2遺跡)。各遺跡の特徴をワンポイントでまとめました!

直径80mの巨大墓群

キウス周堤墓群(千歳市中央)

掘った穴から出た土でドーナツ状の堤を造り、内部に複数の墓を配置したのが「周堤墓」。出入り口と考えられる切れ目のほか、墓標と思われる立石も見つかっており最大のものは直径約80m強。これは25人が1日1㎥の土を積んで約120日かかるという。堤の真下まで近づくと、 縄文人の膨大な作業量が実感できて感動!

●お問い合わせ

千歳市埋蔵文化財センター 0123-24-4210

千歳市:キウス周堤墓群(写真:JOMON ARCHIVES)

まるでタイムカプセル

北黄金貝塚(伊達市北黄金町)

北黄金貝塚はとても神聖な場所。火山灰で覆われた影響もあり、タイムカプセルを開封したような“極上の保存状態”で貝殻や獣骨がきちんと並べられて出土したという。一緒に人の骨も見つかっており、役割を終えた命に感謝し、その命を来世に送る「送り場」だったのでないかとみられている。

●お問い合わせ

史跡北黄金貝塚公園 0142-24-2122

伊達市:北黄金貝塚(写真:JOMON ARCHIVES)

縄文時代の貿易センター

入江・高砂貝塚(洞爺湖町入江)

現在伊豆七島など南国の海に棲むオオツタノハガイを使ったアクセサリー、北海道には生息しないイノシシの牙の加工品-。北海道内はもちろん、本州との盛んな交流をうかがわせる遺物が多数出土する縄文の「貿易センター」!一方で長期間介護されていたと推測される筋萎縮症を患った遺骨も発見されており、縄文人の家族愛が伝わる。

●お問い合わせ

洞爺湖町教育委員会 社会教育課 0142-74-3010

洞爺湖町:入江貝塚(写真:JOMON ARCHIVES)

洞爺湖町:高砂貝塚(写真:JOMON ARCHIVES)

縄文の大集落

大船遺跡(函館市大船町575-1)

縄文前期から中期にかけ、千年以上続いた集落跡。100棟を超える住居群に加え、墓群や祭祀の場などが海岸段丘の上に形成されている。当時の拠点集落で、出土遺物は27万点に及ぶ。シカ肉や硬い木の実をすりつぶす時に使った膨大な数の石皿も出土、豊かな食文化をしのばせている。

●お問い合わせ

函館市縄文文化交流センター 0138-25-2030

函館市:大船遺跡(写真:JOMON ARCHIVES)

施工期間3000年の巨大盛土

垣ノ島遺跡(函館市臼尻町)

祭祀の場とされる「コの字形」の盛土遺構で有名な遺跡。長さ190m、幅120m、高さ2m以上の国内最大級規

模で、完成までに要した年月は約3千年!遺跡自体の存続期間も約6千年にわたり、今日明日に追われる時間感覚が小さく思えること必至。北海道唯一の国宝「中空土偶」は、同遺跡と同じ函館市南茅部地区の畑の中から出土している。

●お問い合わせ

函館市教育委員会生涯学習部文化財課 0138-21-3563

函館市:垣ノ島遺跡(写真:JOMON ARCHIVES)

このほか、北海道では全道あちこちに縄文時代などの遺物や史跡が残されおり、わかりやすく解説してもらえるガイド付きツアーも実施されています。

詳しくは、JP01 2021夏号デジタルブックをご覧ください!

この記事のキーワードはこちら

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア