2025.05.04

深める25年前は予知できた噴火…今の懸念は「人」自宅を失った女性が目指す共助のカタチ

懸念は…「人」

有珠山の噴火の周期は、20年から30年といわれていて、今年はその中間点にあたります。

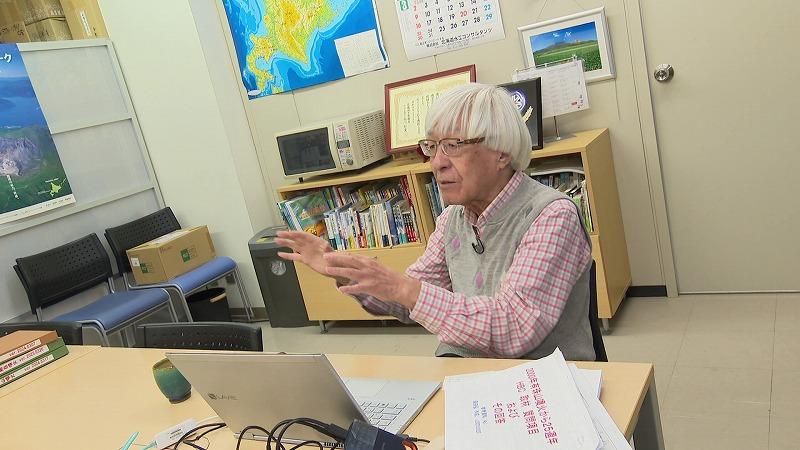

2000年の噴火を予知した有珠山研究の第一人者、北海道大学の岡田弘(おかだひろむ)名誉教授。

火山活動に関する監視能力は、25年の間に機材面では格段に整備が進んだとしながらも、25年間、東北・北海道で大きな噴火が起こらなかったことで、ある懸念を指摘します。

2000年当時の噴火

「危機感を体験できる、現場を経験することは全くできなかった。災害の現場で役に立つのは"人"なんですよ。危機感をもってそういうことに対応できる、コミュニケーションができる、そういう人を育てているかといったら、これはかなり怪しい」

その懸念は、避難の現場でも…。

有珠山のふもとに位置する洞爺湖町。

一時避難場所の設置や、噴火警戒レベルに合わせた避難など、避難の計画は25年前に比べて整備されてきました。

ただ、町民の避難を主導する自治防災室は、課題のひとつに「高齢化」をあげます。

「実際に避難するときに1人で避難できないとか、交通手段を持たない人がいる」

洞爺湖町で65歳以上の年齢が占める割合は、2000年の噴火の際は25.3%でしたが、25年で倍近くまで増えていて、今後も増え続けると予測されています。

編集部ひと押し

あなたへおすすめ

Partner Media

パートナーメディア